清水建設東京支店

生産総合センター

生産支援グループ

主査 三戸 景資 氏

清水建設東京支店

生産総合センター

情報化施工図グループ

金子 昌貴 氏

既存の鉄骨、新設する天井板をBIMでモデル化

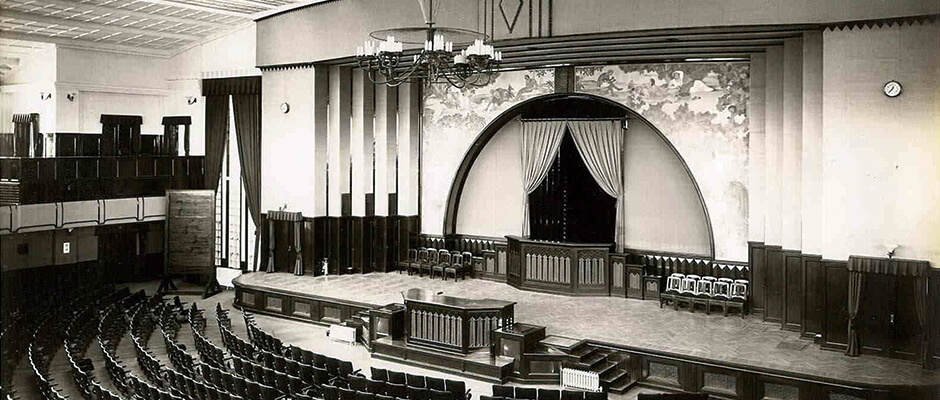

東京大学本郷キャンパスにある安田講堂は、内田祥三(よしかず)氏によって設計され、1925年に竣工した。現在、天井の耐震性を向上させるとともに、講堂内部を完成当時の姿に復元する工事が行われている。

「安田講堂の既存天井は、ラスモルタルに漆喰仕上げの吊り天井形状になっていたため、天井材の落下が懸念されており、今回の改修工事では、既存天井を全て撤去し、耐震性のある新規材にて復元します。また、今までの改修工事で創建時の意匠が失われてしまった部分もあるため、創建図を基に本来の姿に戻します」と、清水建設東京支店生産総合センター生産支援グループの三戸景資主査は説明する。

施工を担当する清水建設は、講堂内部を3Dレーザースキャナーで計測し、現況の天井の形状、天井板を外した後の鉄骨の形状を点群データ化した。これらのデータや建設当時の図面などをもとに、新設する天井板をGRAPHISOFTの意匠設計用BIMソフト「ARCHICAD」、鉄骨をテクラの構造設計用BIMソフト「Tekla Structures」でそれぞれ3Dモデル化した。

今回の改修工事では、耐震性を高めるため、既存部材に「剛」で接合しなければならない。これにより、施工誤差を調整するための“遊び”と呼ばれる寸法的余裕が殆どとることができない。従って、既存の部材がX・Y・Z方向で、どの位置にあるかの実測、図面化が必要不可欠なものとなった。

「当時の鉄骨は、一見、H形鋼に見えますが、実は2本のC形鋼を背中合わせにしてリベットで接合して作ったものです。補強材の取り付けには溶接やガスバーナーでの穴開けなど、熱を加える方法は使えません。熱で鋼材がひずむと、リベットが破断してしまうからです」(三戸主査)。

Solibri Model Checkerで220カ所の干渉部分を発見

補強用の鋼材の接合に溶接が使えないとなると、鉄骨にドリルで穴を開けてボルト接合するしかない。そのため、接合部はリベットの部分を避けなければならない。もちろん、補強用の鋼材や天井板が既存の鉄骨と干渉してはならない。

こうした設計調整を行うため、清水建設はARCHICADデータ連携ができるSolibri社のBIMモデルチェックソフト「Solibri Model Checker」(ソリブリ・モデル・チェッカー。以下SMC)を導入した。

SMCとは、様々なBIMソフトや3次元CAD、3Dデザインソフトなどで作成した3Dモデルを読み込み、決められたルールに従ってモデルが作られているかどうかなどをチェックするソフトだ。

「例えば、部材同士が干渉していたり、同じBIMパーツが重なって入力されていたりしている部分を簡単にチェックできます。安田講堂の工事では最初、SMCでチェックしたとき、約220カ所の干渉部分が発見できました」と三戸主査は説明する。

人間の目では発見しにくい干渉や2重入力などを瞬時に発見し、3Dモデル上でその場所を示してくれるほか、リスト形式で一覧表になる。設計修正の指示もしやすい。SMCではチェック項目をカスタマイズできるが、東大安田講堂の工事では、新旧鉄骨の干渉チェックを行う必要があることから、ARCHICADで加工する段階で、SMCで読み込めるID設定をし、SMCのデフォルトルールの設定を利用、変更し、干渉チェックを行った。

生産総合センター生産支援グループの金子昌貴氏

施工時の数量検証にも役立つSMC

これまでのBIMソフトにも、複数のBIMモデルを読み込み、まとめて表示したり、干渉チェックを行ったりできるものもある。BIMモデルのチェックを専門とするSMCは、どこが違うのだろうか。

「複数のBIMモデルを統合して表示し、干渉チェックや景観シミュレーションなどが行えるソフトの中には、部材間の距離が斜め方向で測った最短距離しか表示できないものもあります。その点、SMCはX、Y、Zの各座標で表示されるので、設計の修正にとても重宝しています」(三戸主査)。

SMCの特徴は、部材の範囲や条件を指定して、数量集計を行ったり、3Dモデル上で該当する部材を表示させたりできることだ。「範囲指定が部材単位であることから、正確な数量算出にはならないが、施工計画や出来高査定における概算数量把握には役立ちそうです。ARCHICADとSMCでそれぞれ数量を出し、大きく食い違っていないかを確認することで、計算ミスも防げるでしょう」と三戸主査は言う。

また、チェックする項目や条件などをユーザーがカスタマイズすることもできるのもSMCの特徴だ。例えば、デベロッパーごとに設計仕様書によって納まりの条件などが決まっているが、これらをSMCのチェック項目として入力しておけばかなりのチェックを自動化できる。

「デベロッパーによっては玄関には将来、手すりを取り付けることを想定して、壁の裏側に手すり用の下地を設けておくことが求められたりします。そんなとき、玄関に面する壁に下地が付いているかどうかをチェックするルールをSMCに入れておけば、万一、入れ忘れたときも自動的に発見することが可能だと思います」(三戸主査)。

建設業界の中には設計をチェックし、承認することを専門に行う技術者もいる。設計業務がBIM化されても、チェック作業は依然として人間の目で行っている例が多い。SMCはチェック作業を中心に行う技術者の生産性向上を実現するツールでもあるのだ。

BIMモデルの引き継ぎに役立つSMC

設計段階で設計者が作成したBIMモデルが図面やパース、建具表などの設計図書だけに使われて、その後の施工段階や維持管理段階に引き継がれないという声も多い。

「これは基本設計、実施設計、施工段階、維持管理段階で、必要とされるBIMモデルの詳細さや属性情報の内容が異なるため、前段階で作ったBIMモデルに必要な情報が入っていなかったり、BIMパーツが2重入力されたりというリスクを回避したいという事情もあるでしょう。BIMモデルを次の段階に引き継ぐときに、SMCでチェックすれば、こうした問題もかなり解決できると思います」と三戸主査は言う。

また、せっかくBIMソフトで設計を行っても、設計承認は依然として図面で行っている例がほとんどだ。構造設計者などは、部材を1つ1つBIMソフトで開いて材質や数量をチェックするよりも、図面で確認した方が早いという側面もある。しかし、こうしたチェック業務もSMCをカスタマイズしてルールを作っておくことで、自動化することも可能だろう。すると、図面の代わりにBIMモデルでの設計承認も安心して行えるようになる。

清水建設東京支店生産総合センターは、東大安田講堂の工事で使い始めたSMCの用途をさらに広げ、BIMによる生産性向上を目指す方針だ。

Archicadの詳細情報はカタログをご覧ください

ー カタログと一緒にBIMユーザーの成功事例もダウンロードできます ー

- Archicad ユーザーの設計事例を紹介

- 設計時の裏話や、BIMの活用方法など掲載

- その年ごとにまとめられた事例をひとまとめに

- BIM導入前から導入後text-whiteの情報満載